ИС20-16 – паровоз, который продували в аэродинамической трубе

К началу 30-х в Советской России появилась необходимость увеличить объемы грузоперевозок. Для этого требовался соответствующий железнодорожный транспорт – мощный и способный развивать высокие скорости. Имевшийся на то время паровоз серии «Су», выдававший 1500 «лошадей» и разгонявшийся до 125 км/ч не удовлетворял требованиям перевозчиков.

Создать новую машину было поручено ЦЛПБ – Центральному локомотивопроектному бюро. Среди требований, предъявляемых к паровозу, помимо мощности и скорости – нагрузка на ось (до 20 т). Также основные агрегаты и наиболее значимые запчасти должны быть взаимозаменямыми с деталями от машины серии «Феликс Дзержинский» – ФД.

Эскизные работы закончили в 1932-м – ими занималось Техбюро Транспортного отдела ОГПУ. После поступления чертежей в ЦЛПБ решили организовать производство паровозов в Коломне. Осенью этого же года первая машина, которой присвоили имя «Иосиф Сталин» (ИС 20-1), выехала за ворота предприятия. Цифра «двадцать» в обозначении показывала максимальное давление на ось – 20 т, как и требовалось.

Паровоз серии ФД, агрегаты которого подходят к локомотивам ИС20. Фото: YouTube.com

Паровоз серии ФД, агрегаты которого подходят к локомотивам ИС20. Фото: YouTube.com

К празднику Октябрьской революции, модель пригнали в столицу. В самом конце 1932-го собрали в Коломне ИС20-2, а в следующем году – ИС20-3. Машины испытывали на Октябрьской, Южной, а также Екатерининской железной дороге. В ходе проверок была достигнута мощность в 2500, а иногда и до 3200 л. с. По результатам испытаний XVII съезд партии решает, что такие паровозы должны быть основными для перевозок пассажирских составов.

Один из паровозов серии ИС20 еще без обтекателя (модель). Фото: YouTube.com

Один из паровозов серии ИС20 еще без обтекателя (модель). Фото: YouTube.com

Однако Коломенский завод не обладал нужным оборудованием для серийного выпуска модели и документацию на ИС20 передали в Ворошиловград. Там сделали еще три паровоза. В 1935-м предприятие наладило крупносерийное производство машин этой серии: в 1937-м за ворота вышло 105 локомотивов.

Несмотря на выдающиеся скоростные и мощностные характеристики новый паровоз не удовлетворял конструкторов, считающих, что можно добиться и большего. В начале 30-х НИИЖД «скооперировался» со столичным авиаинститутом.

Серия и модификация – на самом видном месте. Фото: YouTube.com

Серия и модификация – на самом видном месте. Фото: YouTube.com

Это было обусловлено необходимостью проведения проверки сопротивления модели встречному потоку в аэродинамической трубе. В ходе продувки выяснилось: наличие обтекаемого корпуса увеличивает мощность паровоза на 200-250 «лошадей». Предполагалось, что, если «одеть» машину в специальный кожух с плавными обводами, она разовьет 155 км/ч.

Первый свой локомотив с обтекаемым корпусом серии ИС20-16 Ворошиловградский завод создал в 1937-м. При строительстве использовались современные технологии и лучшие материалы, детали.

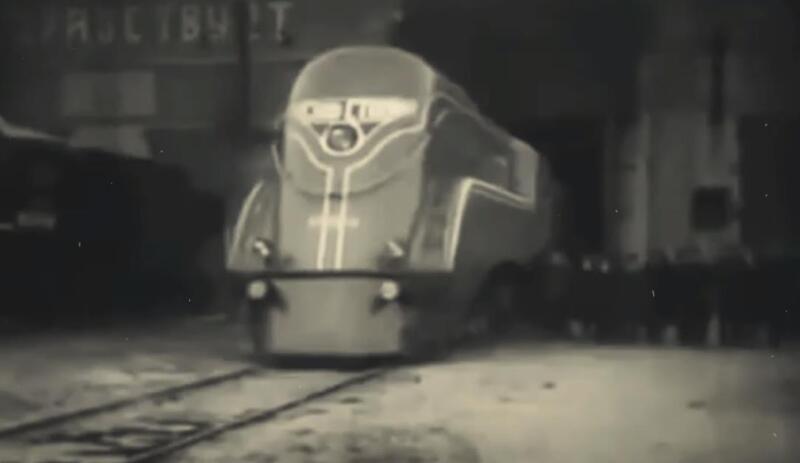

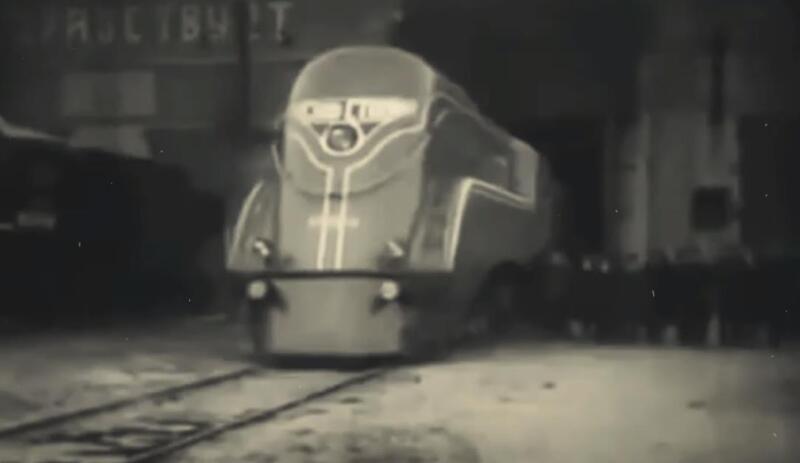

ИС20-16 выходит из ворот завода. Фото: YouTube.com

ИС20-16 выходит из ворот завода. Фото: YouTube.com

Так, была применена высокопрочная сталь, роликовые подшипники (вместо работающих по принципу скольжения). Для соединений отдельных элементов широко использовалась сварка (взамен клепки): все направлялось на снижение массы локомотива. Однако колеса использовали большие – их диаметр составлял 2,2 м.

После завершения испытаний, которые оказались удачными, первый паровоз серии ИС20-16 приняли в эксплуатацию на Южно-Донецкой железной дороге. Машина использовалась на перегонах между Ростовым-на-Дону и Славянском, а также ходила до Харькова. Паровоз водил пассажирские составы, за месяц «накатав» свыше 6 тыс. км.

Редкий кадр – ИС20-16 обгоняет самолет. Фото: YouTube.com

Редкий кадр – ИС20-16 обгоняет самолет. Фото: YouTube.com

Второй локомотив этой же серии работал на Октябрьской железной дороге. Машина в ходе эксплуатации даже превышала проектную мощность и сумела, разогнавшись перед подъемом до 110 км/ч, взобраться на него, снизив скорость всего до 76 км/ч.

Они тоже были: в частности, повышенный, по сравнению с паровозами серии «Су», расход топлива (разница – 15 %). Были и другие недоработки, среди причин которой называли спешку. Технические данные машины должным образом изучены не были, испытания прошли скоротечно.

После войны по ряду причин от паровозов не требовалась большая скорость, поэтому обтекатель сняли. Но даже в «урезанном» виде локомотив в 1957-м году, передвигая состав, смог разогнаться до 175 км/ч. Дальше следы удивительного по своим характеристикам и дизайну паровоза теряются.

Создать новую машину было поручено ЦЛПБ – Центральному локомотивопроектному бюро. Среди требований, предъявляемых к паровозу, помимо мощности и скорости – нагрузка на ось (до 20 т). Также основные агрегаты и наиболее значимые запчасти должны быть взаимозаменямыми с деталями от машины серии «Феликс Дзержинский» – ФД.

Разработка и создание паровозов новой серии

Эскизные работы закончили в 1932-м – ими занималось Техбюро Транспортного отдела ОГПУ. После поступления чертежей в ЦЛПБ решили организовать производство паровозов в Коломне. Осенью этого же года первая машина, которой присвоили имя «Иосиф Сталин» (ИС 20-1), выехала за ворота предприятия. Цифра «двадцать» в обозначении показывала максимальное давление на ось – 20 т, как и требовалось.

Паровоз серии ФД, агрегаты которого подходят к локомотивам ИС20. Фото: YouTube.com

Паровоз серии ФД, агрегаты которого подходят к локомотивам ИС20. Фото: YouTube.comК празднику Октябрьской революции, модель пригнали в столицу. В самом конце 1932-го собрали в Коломне ИС20-2, а в следующем году – ИС20-3. Машины испытывали на Октябрьской, Южной, а также Екатерининской железной дороге. В ходе проверок была достигнута мощность в 2500, а иногда и до 3200 л. с. По результатам испытаний XVII съезд партии решает, что такие паровозы должны быть основными для перевозок пассажирских составов.

Один из паровозов серии ИС20 еще без обтекателя (модель). Фото: YouTube.com

Один из паровозов серии ИС20 еще без обтекателя (модель). Фото: YouTube.comОднако Коломенский завод не обладал нужным оборудованием для серийного выпуска модели и документацию на ИС20 передали в Ворошиловград. Там сделали еще три паровоза. В 1935-м предприятие наладило крупносерийное производство машин этой серии: в 1937-м за ворота вышло 105 локомотивов.

ИС20-16

Несмотря на выдающиеся скоростные и мощностные характеристики новый паровоз не удовлетворял конструкторов, считающих, что можно добиться и большего. В начале 30-х НИИЖД «скооперировался» со столичным авиаинститутом.

Серия и модификация – на самом видном месте. Фото: YouTube.com

Серия и модификация – на самом видном месте. Фото: YouTube.comЭто было обусловлено необходимостью проведения проверки сопротивления модели встречному потоку в аэродинамической трубе. В ходе продувки выяснилось: наличие обтекаемого корпуса увеличивает мощность паровоза на 200-250 «лошадей». Предполагалось, что, если «одеть» машину в специальный кожух с плавными обводами, она разовьет 155 км/ч.

В будущем итоги исследований использовались при создании локомотивов с формулой 2-3-2. А паровоз серии ИС20 модификации «241» на Парижской выставке в 1937-м стал «обладателем» Гран-При.

Первый свой локомотив с обтекаемым корпусом серии ИС20-16 Ворошиловградский завод создал в 1937-м. При строительстве использовались современные технологии и лучшие материалы, детали.

ИС20-16 выходит из ворот завода. Фото: YouTube.com

ИС20-16 выходит из ворот завода. Фото: YouTube.comТак, была применена высокопрочная сталь, роликовые подшипники (вместо работающих по принципу скольжения). Для соединений отдельных элементов широко использовалась сварка (взамен клепки): все направлялось на снижение массы локомотива. Однако колеса использовали большие – их диаметр составлял 2,2 м.

Эксплуатация

После завершения испытаний, которые оказались удачными, первый паровоз серии ИС20-16 приняли в эксплуатацию на Южно-Донецкой железной дороге. Машина использовалась на перегонах между Ростовым-на-Дону и Славянском, а также ходила до Харькова. Паровоз водил пассажирские составы, за месяц «накатав» свыше 6 тыс. км.

Редкий кадр – ИС20-16 обгоняет самолет. Фото: YouTube.com

Редкий кадр – ИС20-16 обгоняет самолет. Фото: YouTube.comВторой локомотив этой же серии работал на Октябрьской железной дороге. Машина в ходе эксплуатации даже превышала проектную мощность и сумела, разогнавшись перед подъемом до 110 км/ч, взобраться на него, снизив скорость всего до 76 км/ч.

Минусы

Они тоже были: в частности, повышенный, по сравнению с паровозами серии «Су», расход топлива (разница – 15 %). Были и другие недоработки, среди причин которой называли спешку. Технические данные машины должным образом изучены не были, испытания прошли скоротечно.

Дальнейшая судьба ИС20-16

После войны по ряду причин от паровозов не требовалась большая скорость, поэтому обтекатель сняли. Но даже в «урезанном» виде локомотив в 1957-м году, передвигая состав, смог разогнаться до 175 км/ч. Дальше следы удивительного по своим характеристикам и дизайну паровоза теряются.

- Сергей М.

- https://youtube.com

Рекомендуем для вас