Первая советская разработка: электровоз ВЛ19

Бакинское месторождение нефти стало золотой нишей для советской экономики. Именно благодаря ему молодое «государство рабочих и крестьян» могло получать крайне необходимую для него иностранную валюту. Но для этого нужно было организовать беспрерывную добычу и поставки «черного золота».

С этой целью был образован Суранский железнодорожный перевал, на котором в 20-30 годах прошлого столетия назад применялась паровозная тяга. Однако уже столетие назад обнаружилась ее крайняя неэффективность. Все дело в местном рельефе, в котором имелись не только затяжные подъемы, но и кривые с радиусом до 150 метров. В таких условиях не выручало и применение двойной тяги паровозами серии Э. Требовалась более мощная и эффективная техника.

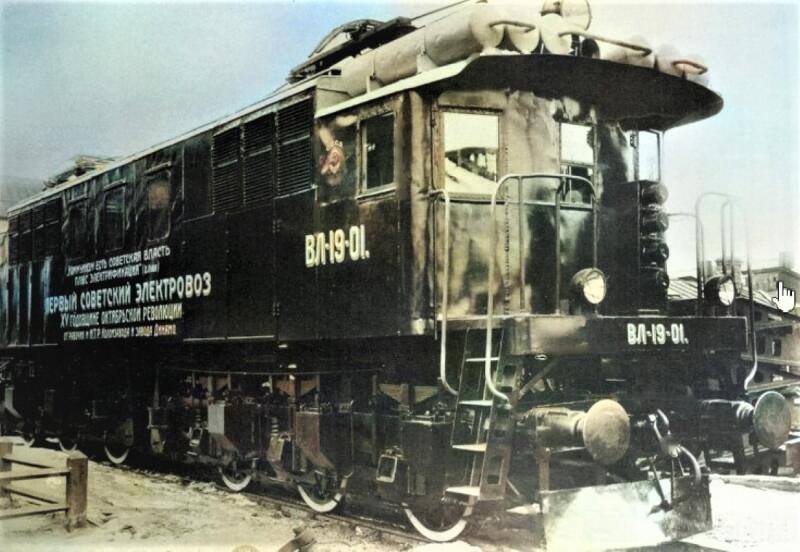

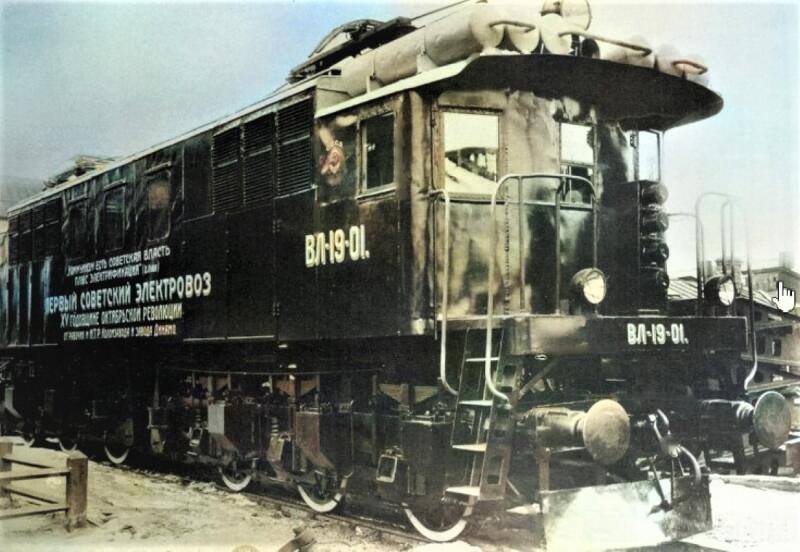

Первый локомотив с советским лозунгом на борту. Фото из архивов КТЗ

Первый локомотив с советским лозунгом на борту. Фото из архивов КТЗ

В мировом ж/д хозяйстве уже тогда наметилось движение в сторону электрической тяги. Особенно в этом преуспели американцы и итальянцы. Поэтому советское правительство (несмотря на идеологические расхождения) решило к 1932 году закупить несколько магистральных электровозов у General Electric (США) и итальянской Tecnomasio Italiano-Brown-Boweri. Их приобрели специально для эксплуатации на проблемном участке, где перевозились составы с бакинской нефтью.

В середине лета того же года американцы предоставили для перевозки составов на Суранском перевале, идущем от одноименного рудника, первый С10. Новый локомотив приняли на «ура», а советским заводам Коломенский и «Динамо» поручили заняться плагиатом. По заокеанским меркам началась сборка советских СС10.

По подсчетам местных специалистов, эффективность электровозов оказалась выше в 2,5 раза. И это без учета того, что многочасовой подготовке паровоза к работе противостояла моментальная готовность локомотивов на электротяге (поднял пантограф и – в путь). Там же, где не предусматривалась электрификация путей в ближайшее время, старались внедрять тепловозы. Кажется, господству паровой тяги пришел окончательный конец. Да, многие из них дожили и до застойных времен, но являясь исключением из правил и явным антиквариатом.

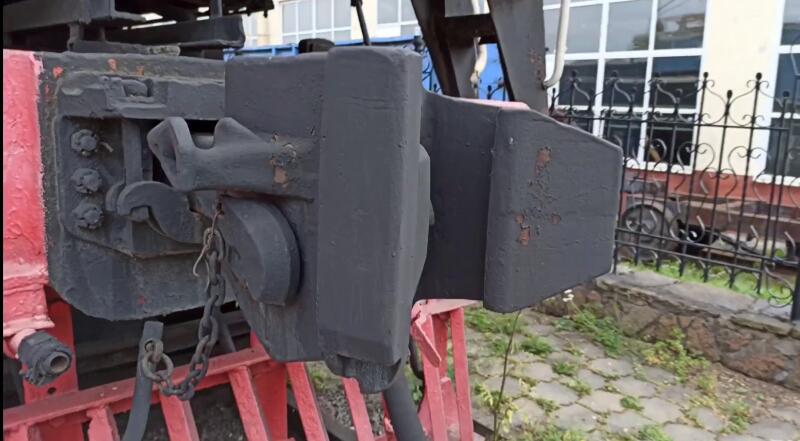

Такой трап стал традиционным у советских локомотивов. Фото: youtube.com

Такой трап стал традиционным у советских локомотивов. Фото: youtube.com

Прекрасные результаты ясно указывало на то, за какой тягой будущее. Но все оказалось не так просто. Дело в том, что американская и итальянская техника, трудившаяся на Кавказе, не совсем подходила для применения на остальных участках советских дорог. Все упиралось в максимально допустимой нагрузке на ось.

Если на подъездных путях к нефтяным рудникам использовались импортные (и лицензионные) электровозы с нагрузкой до 22 тс, то на остальных участках советского железнодорожного хозяйства этот показатель должен быть ниже «двадцатки». Именно поэтому потребовалось проектирование нового грузопассажирского электровоза с шестью движущими осями.

Сначала пытались идти по легкому пути, снизив осевую нагрузку у «американца» (отказавшись от балласта и рекуперативного торможения). Очень быстро пришло осознание бесперспективности такого направления. Поэтому советские предприятия – участники производства лицензионных локомотивов, представили свои проекты. Московский механический МЭИИТ предложил к выпуску 8-осный локомотив, а «Динамо» – 6-осный.

Редкий сохранившийся экземпляр ВЛ19. Фото: youtube.com

Редкий сохранившийся экземпляр ВЛ19. Фото: youtube.com

Все решил тот факт, что необходимые для второго варианта тяговые двигатели уже находились в производстве. Благодаря этому и другим моментам проектирование завершилось в рекордно короткие сроки: через три месяца смогли показать первый прототип.

Чтобы еще раз подчеркнуть успехи советской власти, на борту локомотива сделали надпись из слов популярного ленинского лозунга: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Как видим, с первым преуспеть не удалось, а со вторым – худо-бедно. А вот сам электровоз освоили для серийного выпуска.

Построенный за два дня до юбилея революции опытный образец сразу отправился для испытаний на Закавказскую железную дорогу. До лета следующего года проводились тщательные проверки на практике. Включали они в себя и сравнительные испытания с американскими копиями СС.

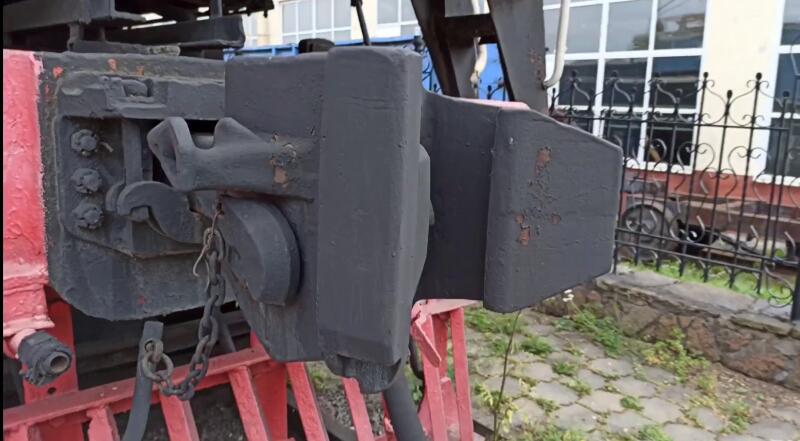

Традиционная советская автосцепка. Фото: youtube.com

Традиционная советская автосцепка. Фото: youtube.com

Заметный плюс выявился только в плане лучшего коэффициента сцепления. В остальном, все оказалось примерно на одном уровне. Тем не менее новый локомотив одобрили к серийному производству. Думаю, немаловажную роль сыграло то, что ВЛ19 являлся советской конструкцией, а не обычным подражанием западному образцу. Так или иначе, но проявившиеся «детские болезни» тоже нуждались в устранении.

Самым слабым местом опытного локомотива стали сварные конструкции кузова. Соединения, выполненные не самым лучшим образом, привели к непроизвольному деформированию листового материала, использованного для боковых стенок. Второй проблемой стало рекуперативное торможение, для наладки которого не нашлось подходящих специалистов. Поэтому уже со второго собранного в Коломне локомотива произошли заметные изменения:

✅ клепочно-сварной кузов

✅ горизонтальные тормозные цилиндры диаметром 14 дюймов

✅ удален тормозной вал

✅ только реостатное торможение

✅ другие тележки

В последнем элементе оказался целый ряд перемен: уменьшена упругость рессор, укоротили и убрали часть продольных балок. Это уменьшило нагрузку на ось и локомотив смог проходить кривые еще меньшего радиуса. Так или иначе, но новая конструкция успешно заменила американскую копию локомотив СС (их успели собрать всего 21 штуку).

ВЛ19-02 выпустили на линию в марте 1934 года. Он вновь оказался совместным проектом «Динамо» и Коломны. Отказ от рекуперативного торможения обусловил тот факт, что электровоз не планировали использовать в гористой местности, а отправить для испытаний на участки советских ж/д с низкими перепадами высот. Эта модель оказалась на 20 см длиннее предшественника (по буферам – 16218 мм). Другие технические параметры у электровоза оказались следующими:

✅ вес – 144 т

✅ напряжение питания – 3000 В

✅ мощность локомотива – 2040 кВт

✅ максимальная скорость – 85 км/ч

Ходовая часть локомотива состояла из двух тележек, имевших по три оси каждая. Со временем, некоторые из серийных образцов ВЛ19 приспособили для работы на подмосковной ст. Загорск (напряжение сети 1500 и 3000 В).

Выпуск локомотивов этой модели продолжался с 1932 по 1938 годы. Всего за этот период на мощностях Коломенского машзавода собрано 124 единицы с осевой нагрузкой 19 тс. Правда их окончательная история не была завершена полностью.

Со временем появился ряд модификаций. К примеру, после войны неисправные единицы укомплектовали электродвигателями ДПЭ-400Б, изменив название на ВЛ19М. В процессе серийного выпуска также происходили некоторые модернизации. Так в модели № 38 вернулись к рекуперативному торможению, а в № 41 – установили ДК-1А, двигатель работающий от сети напряжением 1500 В.

Увековеченный в игровых моделях. Фото: youtube.com

Увековеченный в игровых моделях. Фото: youtube.com

Первые советские электровозы успешно трудились до того года, когда произошла знаменитая Суперсерия с канадскими хоккеистами-профессионалами, а в отношениях между СССР и США началась разрядка. После этого локомотивы утилизировали или отправили на переплавку для корпусов бытовой и военной техники. К счастью, осталось несколько музейных экспонатов, в том числе, памятник, установленный ВЛ19 в Грузии. Преемником модели стал электровоз ВЛ22.

С этой целью был образован Суранский железнодорожный перевал, на котором в 20-30 годах прошлого столетия назад применялась паровозная тяга. Однако уже столетие назад обнаружилась ее крайняя неэффективность. Все дело в местном рельефе, в котором имелись не только затяжные подъемы, но и кривые с радиусом до 150 метров. В таких условиях не выручало и применение двойной тяги паровозами серии Э. Требовалась более мощная и эффективная техника.

Первый локомотив с советским лозунгом на борту. Фото из архивов КТЗ

Первый локомотив с советским лозунгом на борту. Фото из архивов КТЗВ мировом ж/д хозяйстве уже тогда наметилось движение в сторону электрической тяги. Особенно в этом преуспели американцы и итальянцы. Поэтому советское правительство (несмотря на идеологические расхождения) решило к 1932 году закупить несколько магистральных электровозов у General Electric (США) и итальянской Tecnomasio Italiano-Brown-Boweri. Их приобрели специально для эксплуатации на проблемном участке, где перевозились составы с бакинской нефтью.

В середине лета того же года американцы предоставили для перевозки составов на Суранском перевале, идущем от одноименного рудника, первый С10. Новый локомотив приняли на «ура», а советским заводам Коломенский и «Динамо» поручили заняться плагиатом. По заокеанским меркам началась сборка советских СС10.

По подсчетам местных специалистов, эффективность электровозов оказалась выше в 2,5 раза. И это без учета того, что многочасовой подготовке паровоза к работе противостояла моментальная готовность локомотивов на электротяге (поднял пантограф и – в путь). Там же, где не предусматривалась электрификация путей в ближайшее время, старались внедрять тепловозы. Кажется, господству паровой тяги пришел окончательный конец. Да, многие из них дожили и до застойных времен, но являясь исключением из правил и явным антиквариатом.

Такой трап стал традиционным у советских локомотивов. Фото: youtube.com

Такой трап стал традиционным у советских локомотивов. Фото: youtube.comПрекрасные результаты ясно указывало на то, за какой тягой будущее. Но все оказалось не так просто. Дело в том, что американская и итальянская техника, трудившаяся на Кавказе, не совсем подходила для применения на остальных участках советских дорог. Все упиралось в максимально допустимой нагрузке на ось.

Если на подъездных путях к нефтяным рудникам использовались импортные (и лицензионные) электровозы с нагрузкой до 22 тс, то на остальных участках советского железнодорожного хозяйства этот показатель должен быть ниже «двадцатки». Именно поэтому потребовалось проектирование нового грузопассажирского электровоза с шестью движущими осями.

Почти «чисто русский проект»

Сначала пытались идти по легкому пути, снизив осевую нагрузку у «американца» (отказавшись от балласта и рекуперативного торможения). Очень быстро пришло осознание бесперспективности такого направления. Поэтому советские предприятия – участники производства лицензионных локомотивов, представили свои проекты. Московский механический МЭИИТ предложил к выпуску 8-осный локомотив, а «Динамо» – 6-осный.

Редкий сохранившийся экземпляр ВЛ19. Фото: youtube.com

Редкий сохранившийся экземпляр ВЛ19. Фото: youtube.comВсе решил тот факт, что необходимые для второго варианта тяговые двигатели уже находились в производстве. Благодаря этому и другим моментам проектирование завершилось в рекордно короткие сроки: через три месяца смогли показать первый прототип.

К 15-й годовщине Октябрьской революции на Коломенском машиностроительном заводе представили первый электровоз советской разработки. В его названии почтили создателя советского государства, а вот с цифровым обозначением определились не сразу (сначала присвоив 2Э, потом индекс «114»). Но в итоге он стал ВЛ19-01.

Чтобы еще раз подчеркнуть успехи советской власти, на борту локомотива сделали надпись из слов популярного ленинского лозунга: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Как видим, с первым преуспеть не удалось, а со вторым – худо-бедно. А вот сам электровоз освоили для серийного выпуска.

Построенный за два дня до юбилея революции опытный образец сразу отправился для испытаний на Закавказскую железную дорогу. До лета следующего года проводились тщательные проверки на практике. Включали они в себя и сравнительные испытания с американскими копиями СС.

Традиционная советская автосцепка. Фото: youtube.com

Традиционная советская автосцепка. Фото: youtube.comЗаметный плюс выявился только в плане лучшего коэффициента сцепления. В остальном, все оказалось примерно на одном уровне. Тем не менее новый локомотив одобрили к серийному производству. Думаю, немаловажную роль сыграло то, что ВЛ19 являлся советской конструкцией, а не обычным подражанием западному образцу. Так или иначе, но проявившиеся «детские болезни» тоже нуждались в устранении.

Проблемы конструкции и ее технические параметры

Самым слабым местом опытного локомотива стали сварные конструкции кузова. Соединения, выполненные не самым лучшим образом, привели к непроизвольному деформированию листового материала, использованного для боковых стенок. Второй проблемой стало рекуперативное торможение, для наладки которого не нашлось подходящих специалистов. Поэтому уже со второго собранного в Коломне локомотива произошли заметные изменения:

✅ клепочно-сварной кузов

✅ горизонтальные тормозные цилиндры диаметром 14 дюймов

✅ удален тормозной вал

✅ только реостатное торможение

✅ другие тележки

В последнем элементе оказался целый ряд перемен: уменьшена упругость рессор, укоротили и убрали часть продольных балок. Это уменьшило нагрузку на ось и локомотив смог проходить кривые еще меньшего радиуса. Так или иначе, но новая конструкция успешно заменила американскую копию локомотив СС (их успели собрать всего 21 штуку).

ВЛ19-02 выпустили на линию в марте 1934 года. Он вновь оказался совместным проектом «Динамо» и Коломны. Отказ от рекуперативного торможения обусловил тот факт, что электровоз не планировали использовать в гористой местности, а отправить для испытаний на участки советских ж/д с низкими перепадами высот. Эта модель оказалась на 20 см длиннее предшественника (по буферам – 16218 мм). Другие технические параметры у электровоза оказались следующими:

✅ вес – 144 т

✅ напряжение питания – 3000 В

✅ мощность локомотива – 2040 кВт

✅ максимальная скорость – 85 км/ч

Ходовая часть локомотива состояла из двух тележек, имевших по три оси каждая. Со временем, некоторые из серийных образцов ВЛ19 приспособили для работы на подмосковной ст. Загорск (напряжение сети 1500 и 3000 В).

Выпуск локомотивов этой модели продолжался с 1932 по 1938 годы. Всего за этот период на мощностях Коломенского машзавода собрано 124 единицы с осевой нагрузкой 19 тс. Правда их окончательная история не была завершена полностью.

Со временем появился ряд модификаций. К примеру, после войны неисправные единицы укомплектовали электродвигателями ДПЭ-400Б, изменив название на ВЛ19М. В процессе серийного выпуска также происходили некоторые модернизации. Так в модели № 38 вернулись к рекуперативному торможению, а в № 41 – установили ДК-1А, двигатель работающий от сети напряжением 1500 В.

Увековеченный в игровых моделях. Фото: youtube.com

Увековеченный в игровых моделях. Фото: youtube.comПервые советские электровозы успешно трудились до того года, когда произошла знаменитая Суперсерия с канадскими хоккеистами-профессионалами, а в отношениях между СССР и США началась разрядка. После этого локомотивы утилизировали или отправили на переплавку для корпусов бытовой и военной техники. К счастью, осталось несколько музейных экспонатов, в том числе, памятник, установленный ВЛ19 в Грузии. Преемником модели стал электровоз ВЛ22.

- Иван Гончаров

- youtube.com, из архивов КТЗ

Рекомендуем для вас