ЭТ-8 (НАМИ-094) – «сага» о пневмокатках на вездеходах

В конце 50-х годов перед советскими инженерами из института НАМИ стояла конкретная задача: создать автомобиль, обладающий высокой проходимостью и грузоподъемностью, чтобы он мог таскать уже появляющиеся на вооружении ракеты. Да и гражданские были не прочь иметь такую машину: речь идет о нефтяниках и газовиках – в то время разработки новых месторождений углеводородов набирали обороты.

Чтобы «одним выстрелом убить двух зайцев» – увеличить проходимость и тяговые качества транспортного средства, было решено спроектировать вездеход не пневмокатках. В плане реализации идеи специалисты НАМИ обратились за помощью в шинный институт (НИИШП).

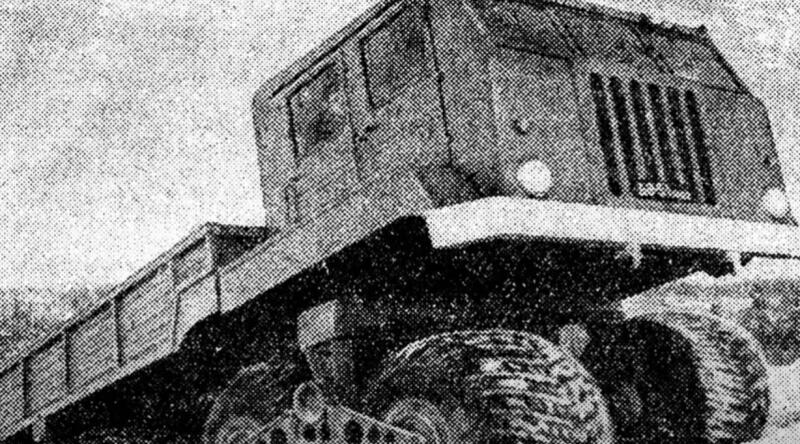

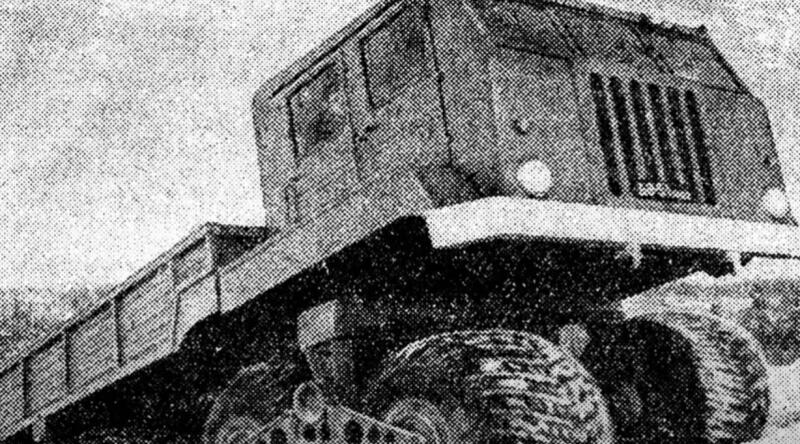

Опытный образец ЭТ-8 собрали быстро. Фото: YouTube.com

Опытный образец ЭТ-8 собрали быстро. Фото: YouTube.com

В итоге инженерами НАМИ были предоставлены пневмокатки под индексом И-220. Однако первый «блин» получился «комом». Шину протестировали на подходящей самоходной тележке с тремя ведущими мостами. В результате тестирования выяснилось: диаметр и ширина изделия, число кордовых слоев не позволили получить требуемую податливость и нужной площади контактного пятна. Учтя недостатки, специалисты НИИШЛ создали другой вариант сверхпроходимого ската – И-245 диаметром и шириной один метр. Такая покрышка выдерживала нагрузку в 1,5 тонны. Испытания проводили уже на реальном вездеходе НАМИ-044Э. Ранее на нем уже подвергали проверке шины И-182 с таким же соотношением диаметра и ширины.

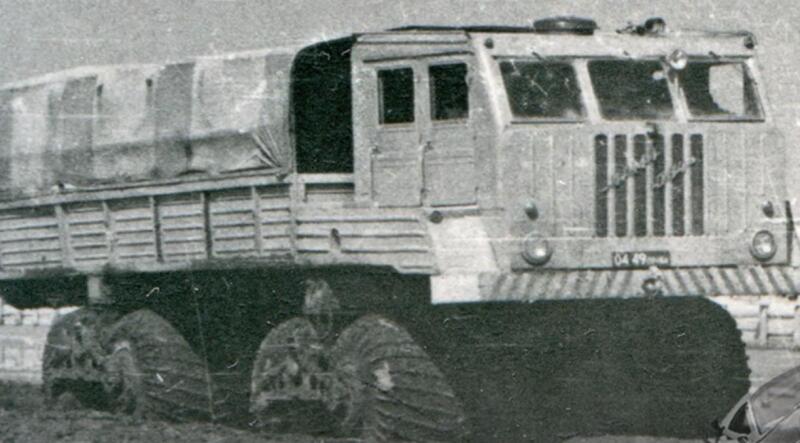

Пневомокатки – одна из главных особенностей вездехода. Фото: YouTube.com

Пневомокатки – одна из главных особенностей вездехода. Фото: YouTube.com

Результаты тестирования можно было назвать удовлетворительными: конструкторов не устраивал малый диаметр покрышки. В итоге вместе с инженерами Ярославского шинного завода разработали очередной вариант – Я-194, где диаметр и ширина изделия стали равны 1,2 м. Дело оставалось за «малым» – нужна была соответствующая техника, которую предполагалось «обуть» в эти покрышки.

В 1961-м году специальный отдел института под началом Хлебникова А. М. приступил к разработке снегоболотохода под пневмокатки Я-194. Предназначение создаваемой техники – перевозка людей и транспортировка грузов по болотистой местности и глубокому снегу. В проекте ЭТ-8, получившего неофициальное название «Ураган», значились несколько характеристик:

✅ давление на почву – не более 0,9 кг/кв. см

✅ площадь контактного пятна – примерно 1 кв. м

✅ масса перевозимого груза – 8 т

✅ радиус поворота – 15,5 м

Уровень давления в шинах регулировался с водительского места. В 1962-м экспериментальный образец сделали на опытном заводе ЗОК при НАМИ. Многие увидели в советском снегоболотоходе сходство с американским Teracruzer MM-1, разработанного компанией FWD Corporation и выпускавшегося с 1956-го года. Сходство действительно есть. Разница – в начинке. «Штатовская» техника комплектовалась авиационным движком оппозитного типа с воздушным охлаждением, советский вездеход – серийным автомобильным мотором. Точно сказать, «кто у кого», сложно: обе машины создавались примерно в одно и то же время.

Teracruzer MM-1 действительно схож с ЭТ-8. Фото: YouTube.com

Teracruzer MM-1 действительно схож с ЭТ-8. Фото: YouTube.com

В ходе изготовления советской техники по возможности старались использовать серийные узлы и агрегаты. Кабину позаимствовали у вездехода АТС, выпускаемого в Кургане. Мотор ЗиЛ-375, развивавший 180 «лошадей», установили в кузове и прикрыли его кожухом.

Ее взяли от МАЗ-501, предварительно доработав. По четыре пневомокатка Я-194 смонтировали на одной тележке спереди и второй – сзади. Каждая из них имела одну основную передачу, позаимствованную от МАЗ-200. От нее энергия передавалась на пару колес посредством шестеренчатой системы (т. н. «гитары»). Мосты могли отключаться принудительным образом. При этом тележка, находящаяся сзади, крепилась прямо к раме, а передняя – посредством поворотной системы.

Пневмокатки отличались более длительным сроком службы. Фото: YouTube.com

Пневмокатки отличались более длительным сроком службы. Фото: YouTube.com

Маневрирование вездеходом осуществлялось с помощью рулевого механизма от МАЗ-500 (гидроусилитель взяли уже от МАЗ-525).

Ее, как таковой, не было вообще: конструкторы уверяли, что пневмокатки обеспечат высокую проходимость при небольшом давлении на грунт и гарантируют амортизацию. Такое решение упрощало конструкцию, снижало вес вездехода, а значит и его себестоимость при массовом производстве. Что касается непосредственно крепления колес, использовались балансиры, благодаря которым машина буквально повторяла изгибы местности в ходе преодоления бугорков и ям.

В основном они проводились на заболоченной местности, заполненной водой на глубину до метра. Машина показала исключительные качества в плане проходимости: она устойчиво двигалась вперед, да еще и сохраняла (а иногда и увеличивал) тягу на заднем фаркопе до девяти тонн. Чтобы в полной мере оценить качества ЭТ-8, его сравнивали с гусеничной техникой подобного класса: в частности, с ГАЗ-47. Главный положительный момент – эксплуатационный ресурс движителя. У ЭТ-8 на пневмокатках он составлял не менее 30 тыс. км. Гусеницы же на ГАЗ-47 приходилось менять через 5-6 тыс. км. Проходимость у той и другой машины была сопоставимой.

Машину испытывали и зимой и летом. Фото: YouTube.com

Машину испытывали и зимой и летом. Фото: YouTube.com

Запуск в серию «Урагана» позволил бы народному хозяйству страны получить вездеход на колесах, обладающий уникальной проходимостью при хорошей грузоподъемности. Машина уверенно себя чувствовала на болотах и глубоком рыхлом снегу. А если еще использовать прицеп и модернизированные пневмокатки, грузоподъемность могла быть увеличена до 20 т.

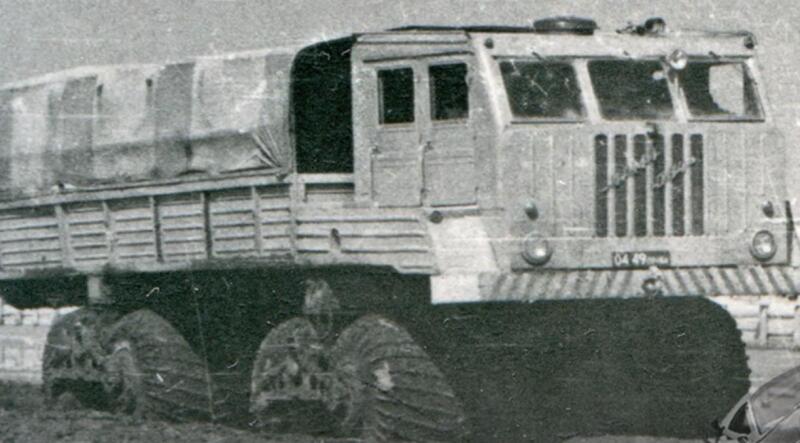

К 1963-му году вездеход ЭТ-8 модернизировали. Колесную формулу 8х8 и размеры пневмокатков оставили прежними. Установили другой силовой агрегат – ЯМЗ-238, выдававший уже 240 «лошадей». Кузов немного удлинили и закрыли брезентом, раму сзади усилили, убрали арку над пневмокатками спереди, из-за чего боковой профиль стал иным. К бамперу прикрепили фаркоп, над балансирами появились ступеньки. Передок кабины получил другую радиаторную решетку и иное расположение оптики. Правда, грузоподъемность уже составляла не восемь, а только пять тонн.

Модернизированный вариант ЭТ-8 – НАМИ-094. Фото: YouTube.com

Модернизированный вариант ЭТ-8 – НАМИ-094. Фото: YouTube.com

О том, что на новую технику возлагались большие надежды, говорит статья в Газете «Правда» от 10.01.1963 года. Вероятно, сотрудники НИИШП, НАМИ надеялись на серьезную премию-поощрение: просто так очерки в ведущем печатном органе страны не появляются.

На испытаниях машина показала хорошие эксплуатационные качества. Фото: YouTube.com

На испытаниях машина показала хорошие эксплуатационные качества. Фото: YouTube.com

Вездеход проходил проверки на солевых промыслах в Азии и Крыму. Выяснилось главное достоинство машины: она почти не наносила вреда пластам с «полезным ископаемым». В то время, как гусеничная и обычная колесная техника повреждала солевые пласты. Также проводились испытания машины на газовых и нефтяных месторождениях, в геологоразведке.

В ходе госприемки вездехода на пневмокатках выяснилось: машина тяжелее своего американского «коллеги» (который, кстати, встал на конвейер) почти в два раза. Из-за этого советская машина плохо управлялась, обладала низкой маневренностью.

Американский вездеход был легче, но стоил в разы дороже. Фото: YouTube.com

Американский вездеход был легче, но стоил в разы дороже. Фото: YouTube.com

К тому же в комиссии посчитали, что узлы и агрегаты НАМИ-094 недостаточно унифицированы с выпускаемыми на то время в СССР грузовыми машинами. Военные тоже отказались от «Урагана», посчитав его недостаточно защищенным: пневмокатки легко повредить. В результате к 1971-му годы работы по проекту НАМИ-094 закрыли. Однако некоторые идеи, реализованные при изготовлении опытного образца, впоследствии использовали при создании вездеходов с шарнирной рамой и широкопрофильными покрышками.

Чтобы «одним выстрелом убить двух зайцев» – увеличить проходимость и тяговые качества транспортного средства, было решено спроектировать вездеход не пневмокатках. В плане реализации идеи специалисты НАМИ обратились за помощью в шинный институт (НИИШП).

Опытный образец ЭТ-8 собрали быстро. Фото: YouTube.com

Опытный образец ЭТ-8 собрали быстро. Фото: YouTube.comПневомкаток представляет собой резиновое колесо с тонкостенной оболочкой, которую можно эксплуатировать при больших радиальных деформациях, составляющих до 30 % от профиля. Говоря проще, у таких шин ширина равна (или больше) диаметра.

В итоге инженерами НАМИ были предоставлены пневмокатки под индексом И-220. Однако первый «блин» получился «комом». Шину протестировали на подходящей самоходной тележке с тремя ведущими мостами. В результате тестирования выяснилось: диаметр и ширина изделия, число кордовых слоев не позволили получить требуемую податливость и нужной площади контактного пятна. Учтя недостатки, специалисты НИИШЛ создали другой вариант сверхпроходимого ската – И-245 диаметром и шириной один метр. Такая покрышка выдерживала нагрузку в 1,5 тонны. Испытания проводили уже на реальном вездеходе НАМИ-044Э. Ранее на нем уже подвергали проверке шины И-182 с таким же соотношением диаметра и ширины.

Пневомокатки – одна из главных особенностей вездехода. Фото: YouTube.com

Пневомокатки – одна из главных особенностей вездехода. Фото: YouTube.comРезультаты тестирования можно было назвать удовлетворительными: конструкторов не устраивал малый диаметр покрышки. В итоге вместе с инженерами Ярославского шинного завода разработали очередной вариант – Я-194, где диаметр и ширина изделия стали равны 1,2 м. Дело оставалось за «малым» – нужна была соответствующая техника, которую предполагалось «обуть» в эти покрышки.

ЭТ-8

В 1961-м году специальный отдел института под началом Хлебникова А. М. приступил к разработке снегоболотохода под пневмокатки Я-194. Предназначение создаваемой техники – перевозка людей и транспортировка грузов по болотистой местности и глубокому снегу. В проекте ЭТ-8, получившего неофициальное название «Ураган», значились несколько характеристик:

✅ давление на почву – не более 0,9 кг/кв. см

✅ площадь контактного пятна – примерно 1 кв. м

✅ масса перевозимого груза – 8 т

✅ радиус поворота – 15,5 м

Уровень давления в шинах регулировался с водительского места. В 1962-м экспериментальный образец сделали на опытном заводе ЗОК при НАМИ. Многие увидели в советском снегоболотоходе сходство с американским Teracruzer MM-1, разработанного компанией FWD Corporation и выпускавшегося с 1956-го года. Сходство действительно есть. Разница – в начинке. «Штатовская» техника комплектовалась авиационным движком оппозитного типа с воздушным охлаждением, советский вездеход – серийным автомобильным мотором. Точно сказать, «кто у кого», сложно: обе машины создавались примерно в одно и то же время.

Teracruzer MM-1 действительно схож с ЭТ-8. Фото: YouTube.com

Teracruzer MM-1 действительно схож с ЭТ-8. Фото: YouTube.comВ ходе изготовления советской техники по возможности старались использовать серийные узлы и агрегаты. Кабину позаимствовали у вездехода АТС, выпускаемого в Кургане. Мотор ЗиЛ-375, развивавший 180 «лошадей», установили в кузове и прикрыли его кожухом.

Трансмиссия

Ее взяли от МАЗ-501, предварительно доработав. По четыре пневомокатка Я-194 смонтировали на одной тележке спереди и второй – сзади. Каждая из них имела одну основную передачу, позаимствованную от МАЗ-200. От нее энергия передавалась на пару колес посредством шестеренчатой системы (т. н. «гитары»). Мосты могли отключаться принудительным образом. При этом тележка, находящаяся сзади, крепилась прямо к раме, а передняя – посредством поворотной системы.

Пневмокатки отличались более длительным сроком службы. Фото: YouTube.com

Пневмокатки отличались более длительным сроком службы. Фото: YouTube.comМаневрирование вездеходом осуществлялось с помощью рулевого механизма от МАЗ-500 (гидроусилитель взяли уже от МАЗ-525).

Подвеска

Ее, как таковой, не было вообще: конструкторы уверяли, что пневмокатки обеспечат высокую проходимость при небольшом давлении на грунт и гарантируют амортизацию. Такое решение упрощало конструкцию, снижало вес вездехода, а значит и его себестоимость при массовом производстве. Что касается непосредственно крепления колес, использовались балансиры, благодаря которым машина буквально повторяла изгибы местности в ходе преодоления бугорков и ям.

Испытания

В основном они проводились на заболоченной местности, заполненной водой на глубину до метра. Машина показала исключительные качества в плане проходимости: она устойчиво двигалась вперед, да еще и сохраняла (а иногда и увеличивал) тягу на заднем фаркопе до девяти тонн. Чтобы в полной мере оценить качества ЭТ-8, его сравнивали с гусеничной техникой подобного класса: в частности, с ГАЗ-47. Главный положительный момент – эксплуатационный ресурс движителя. У ЭТ-8 на пневмокатках он составлял не менее 30 тыс. км. Гусеницы же на ГАЗ-47 приходилось менять через 5-6 тыс. км. Проходимость у той и другой машины была сопоставимой.

Машину испытывали и зимой и летом. Фото: YouTube.com

Машину испытывали и зимой и летом. Фото: YouTube.comЗапуск в серию «Урагана» позволил бы народному хозяйству страны получить вездеход на колесах, обладающий уникальной проходимостью при хорошей грузоподъемности. Машина уверенно себя чувствовала на болотах и глубоком рыхлом снегу. А если еще использовать прицеп и модернизированные пневмокатки, грузоподъемность могла быть увеличена до 20 т.

НАМИ-094

К 1963-му году вездеход ЭТ-8 модернизировали. Колесную формулу 8х8 и размеры пневмокатков оставили прежними. Установили другой силовой агрегат – ЯМЗ-238, выдававший уже 240 «лошадей». Кузов немного удлинили и закрыли брезентом, раму сзади усилили, убрали арку над пневмокатками спереди, из-за чего боковой профиль стал иным. К бамперу прикрепили фаркоп, над балансирами появились ступеньки. Передок кабины получил другую радиаторную решетку и иное расположение оптики. Правда, грузоподъемность уже составляла не восемь, а только пять тонн.

Модернизированный вариант ЭТ-8 – НАМИ-094. Фото: YouTube.com

Модернизированный вариант ЭТ-8 – НАМИ-094. Фото: YouTube.comО том, что на новую технику возлагались большие надежды, говорит статья в Газете «Правда» от 10.01.1963 года. Вероятно, сотрудники НИИШП, НАМИ надеялись на серьезную премию-поощрение: просто так очерки в ведущем печатном органе страны не появляются.

На испытаниях машина показала хорошие эксплуатационные качества. Фото: YouTube.com

На испытаниях машина показала хорошие эксплуатационные качества. Фото: YouTube.comВездеход проходил проверки на солевых промыслах в Азии и Крыму. Выяснилось главное достоинство машины: она почти не наносила вреда пластам с «полезным ископаемым». В то время, как гусеничная и обычная колесная техника повреждала солевые пласты. Также проводились испытания машины на газовых и нефтяных месторождениях, в геологоразведке.

Что в итоге

В ходе госприемки вездехода на пневмокатках выяснилось: машина тяжелее своего американского «коллеги» (который, кстати, встал на конвейер) почти в два раза. Из-за этого советская машина плохо управлялась, обладала низкой маневренностью.

Американский вездеход был легче, но стоил в разы дороже. Фото: YouTube.com

Американский вездеход был легче, но стоил в разы дороже. Фото: YouTube.comК тому же в комиссии посчитали, что узлы и агрегаты НАМИ-094 недостаточно унифицированы с выпускаемыми на то время в СССР грузовыми машинами. Военные тоже отказались от «Урагана», посчитав его недостаточно защищенным: пневмокатки легко повредить. В результате к 1971-му годы работы по проекту НАМИ-094 закрыли. Однако некоторые идеи, реализованные при изготовлении опытного образца, впоследствии использовали при создании вездеходов с шарнирной рамой и широкопрофильными покрышками.

- Сергей М.

- https://youtube.com

Рекомендуем для вас