Грузовики и автобусы СССР с газотурбинными двигателями

Газотурбинные двигатели (ГТД) давно и прочно заняли свое место в авиа- и судостроении. Почему же «благородно поющие» моторы никак не могут вытеснить «тарахтелки внутреннего сгорания» в автомобилях? В них используются разве что турбины для дополнительного нагнетания воздуха. Разумеется, попытки были и их пик пришелся на 60-70-е годы минувшего века. Причем не только разрабатывали опытные образцы, но даже изредка выпускали такие машины мелкими партиями. ГТД пытались установить в магистральные тягачи, легковушки и автобусы. Иногда довольно удачно! Но что-то пошло не так…

Преимуществ несколько, и в первую очередь это быстрое достижение высоких оборотов – 35 тыс. и более в минуту. Хотя с другой стороны, это доставляло лишние хлопоты: приходилось устанавливать громоздкий редуктор. Второе достоинство заключалось в отсутствии необходимости использовать возвратно-поступательное движение. Нет ни поршней, ни цилиндров, ни соответствующих узлов и деталей. Это делало двигатель надежнее, долговечнее. К тому же при большой длине он имел меньшую массу. И еще один важный плюс, который ценили военные – неприхотливость силового агрегата к топливу: мотор с одинаковым аппетитом поглощал керосин, солярку.

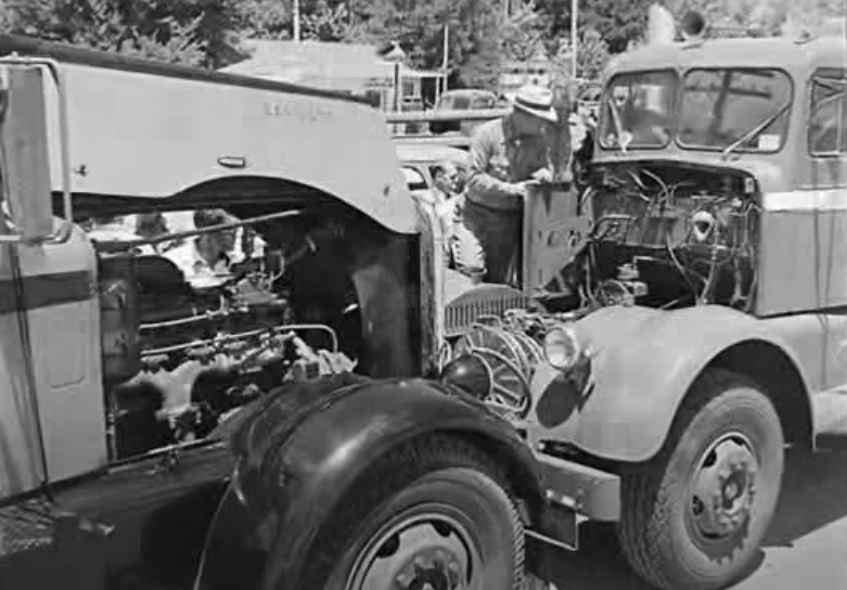

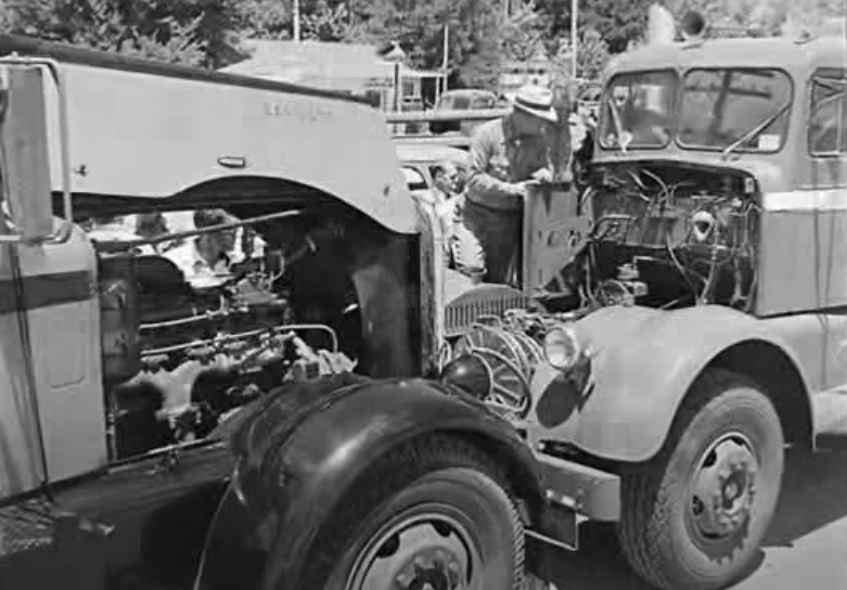

ГТД весил мало: слева американский грузовик Kenworth с обычным дизелем, справа – с газотурбинным мотором. Фото: YouTube.com

ГТД весил мало: слева американский грузовик Kenworth с обычным дизелем, справа – с газотурбинным мотором. Фото: YouTube.com

Все эти преимущества стали толчком к появлению в разных странах экспериментальных образцов, включая СССР. И если при установке ГТД на легковые машины чаще всего преследовались две цели: демонстрация возможностей компании и установление рекордов скорости, то газотурбинные движки на грузовиках и автобусах должны были заменить ДВС.

Идея казалась весьма перспективной и в 1966 году в Советском Союзе институт НАМИ представил турбинный движок мощностью до 400 «лошадей». На Горьковском автозаводе тоже не отставали и разработали целую серию ГТД, развивавших от 175 до 250 л. с. Помимо ГАЗа, в проекте были задействованы такие гиганты, как МАЗ, БелАЗ, КрАЗ и множество предприятий, поставлявших комплектующие. Эпопея стартовала!

Сначала попытались запихнуть турбину в старый КрАЗ-256, однако она туда просто не влезла. Но тут подоспела новинка – 260-я модель, имевшая не деревянную, а железную кабину и большие габариты.

Первый газотурбинный КрАЗ имел капот в половину длины кузова. Фото: YouTube.com

Первый газотурбинный КрАЗ имел капот в половину длины кузова. Фото: YouTube.com

Проект финансировало МО СССР, которому нужны были мощные ракетовозы. Движок готов, а вот с трансмиссией – проблемы. ГТД развивал 33-35 тыс. об/мин., а коробка рассчитана на, максимум, 2500. Такой в СССР не производили, тогда обратились к венграм. Они и поставили нужную КПП и сцепление. Были трудности с «вписыванием» огромного редуктора и мотора в габариты штатного грузовика. Сначала не получалось: на выходе «сформировался» монстр КрАЗ-Э260Е с длиннющим капотом. Но испытания движка принесли ощутимые результаты, которые были более, чем удовлетворительными:

✅ мотор легче штатного дизеля ЯМЗ примерно в 2 раза

✅ расход горючего на средних оборотах сокращался на 20 %

✅ токсичность выхлопа меньше в 3-6 раз

Подобные параметры достигались на номинальных режимах (это важно!). В итоге в Горьком создали Специальное КБ, которое в итоге разработало двигатель ГАЗ-99 ДМ. Новая машина получила индекс КрАЗ-Э260Е.

Прежде всего это чистый воздух, который нужно было подавать в движок. Военные поставили задачу: мотор должен нормально работать при запыленности воздуха в 1,5 г/куб. м. Кстати: в США для армейских грузовиков этот показатель равен 0,4 г/куб. м. И то, продолжительность работы не должна превышать 3-х часов. Советские инженеры оправдали ожидания: была сконструирована мультициклонная система очистки воздуха, которая успешно применяется на современных КрАЗах.

Второй вариант КрАЗа отличался от штатной машины парой выхлопных труб, торчащих кверху. Фото: YouTube.com

Второй вариант КрАЗа отличался от штатной машины парой выхлопных труб, торчащих кверху. Фото: YouTube.com

Да и внешне машина уже ничем не отличалась от штатного грузовика: разве что парой выхлопных труб, выведенных наружу.

Испытания проходили в 1974 году. Согласно сохранившимся документам, машина прошла 2500 км. Сильные нарекания вызывала венгерская трансмиссия, которая без конца ломалась. Именно коробка, по официальным данным, стала причиной сворачивания проекта. Но было и другое мнение: указанные экономичные параметры сохранялись лишь при номинальном режиме работы движка (ехать нужно было, как летает самолет – ровно и мощно). При разгонах, торможениях топливо уничтожалось в безумных масштабах (более 2 л/100 км). Этого не мог себе позволить даже щедрый на горючее СССР.

На современных КрАЗах используют систему очистки воздуха, когда-го применявшуюся на опытных ГТД. Фото: YouTube.com

На современных КрАЗах используют систему очистки воздуха, когда-го применявшуюся на опытных ГТД. Фото: YouTube.com

И так уже был «Урал-375», который расходовал 77 л/100 км «по ровному сухому шоссе», причем, 93-го бензина. А сколько будет в городе?

Здесь причина создания грузовика с ГТД была несколько иная. Партия поставила задачу: разработать самосвал, способный перевозить более 120 т. Для такого гиганта требовался движок в 1000 л. с., которых СССР не выпускал. Разработкой агрегата занялся тот же НАМИ и, не мудрствуя лукаво, собрал его из вертолетного ТВ2-117 (устанавливался на Ми-8).

Редуктор был изготовлен тем же институтом НАМИ. А проблемы возникли с шумом, который издавал двигатель и работающие с ним в одной связке агрегаты. Была разработана и внедрена целая система: впускной коллектор облицевали специальным материалом, сделали два глушителя: клиновидный и трубчатый, состоящие из цилиндрических каналов, также закрытыми звукопоглотителями.

У экспериментального БелАЗа с ГТД двигатель занимал меньше места, чем у обычного. Фото: YouTube.com

У экспериментального БелАЗа с ГТД двигатель занимал меньше места, чем у обычного. Фото: YouTube.com

Машину собрали, испытания провели. Даже с топливом что-то получилось более-менее нормально, в отличие от КрАЗа. Несмотря на повышенный расход горючего в форсированном режиме самосвал, благодаря большой грузоподъемности, обещал дать экономию не меньше 5 тыс. руб. в год.

Проект закрыли и причины были именно в двигателе. Во-первых его производство обходилось значительно дороже дизелей. Во-вторых, авиационный ГТД работал на недешевом керосине. Были и «мелочи» типа огромных воздухоочистителей, которые уменьшали мощность. Но самое главное – малый ресурс. Он составлял всего 2-4 тыс. ч против 15-20 тысяч у дизельных двигателей. Больше БелАЗ к теме газотурбинных установок не возвращался.

Решение о постройке экспериментальной «единицы общественного транспорта» было принято в конце 50-х. За основу взяли кузов популярного тогда ЗиС-127, курсировавшего по междугородним трассам. В 1959 году машина была готова. Это автобус с испытательным оборудованием, рассчитанный на 10 человек исследователей. В моторном отсеке стояла турбина мощностью в 360 «лошадей» (это больше, чем штатный дизель, в 2 раза), спаренная с двухступенчатой автоматической трансмиссией. Силовая установка разгоняла 13-тонный автобус до немыслимых в то время 160 км/ч.

Базой для экспериментов служил серийный ЗиС-127. Фото: YouTube.com

Базой для экспериментов служил серийный ЗиС-127. Фото: YouTube.com

Двигатель работал на солярке, керосине или бензине. Просто «суперуниверсал» какой-то! При этом мотор легко заводился в любой мороз, прогревался за минуту, мгновенно подавая тепло в салон. Что для российского климата ну очень актуально. Были случаи, когда после простоя в ночи при -26° турбина запускалась за 30 секунд. Всего автобус «намотал» 5 тыс. км и все это время движок работал ровно, без перебоев с минимальной вибрацией.

Серьезной задачей, которую не сумели качественно решить была тщательная фильтрация воздуха, поступавшего в турбину. Специальный заборник помещался на крыше автобуса, но это не решало проблему: нужна была громоздкая система очистки.

Газотурбинный НАМИ: видна шапка воздухозаборника и выхлопная «труба». Фото: YouTube.com

Газотурбинный НАМИ: видна шапка воздухозаборника и выхлопная «труба». Фото: YouTube.com

Турбина работала с резким переходом от малых оборотов к большим: из-за этого управлять машиной было сложно, к тому же отсутствие сцепления не позволяло тормозить двигателем и колодки быстро изнашивались. Ну и еще одна причина – чрезмерный расход горючего (конкретная цифра неизвестна).

Остается констатировать: газотурбинные двигатели для массового автомобилестроения – тупиковая ветвь. К такому же выводу пришли в США и Европе, где тоже пытались приспособить подобные моторы к грузовикам и легковушкам. Более успешными были редкие попытки оснастить ГТД спорткары и военную технику.

Чем так хорош газотурбинный двигатель

Преимуществ несколько, и в первую очередь это быстрое достижение высоких оборотов – 35 тыс. и более в минуту. Хотя с другой стороны, это доставляло лишние хлопоты: приходилось устанавливать громоздкий редуктор. Второе достоинство заключалось в отсутствии необходимости использовать возвратно-поступательное движение. Нет ни поршней, ни цилиндров, ни соответствующих узлов и деталей. Это делало двигатель надежнее, долговечнее. К тому же при большой длине он имел меньшую массу. И еще один важный плюс, который ценили военные – неприхотливость силового агрегата к топливу: мотор с одинаковым аппетитом поглощал керосин, солярку.

ГТД весил мало: слева американский грузовик Kenworth с обычным дизелем, справа – с газотурбинным мотором. Фото: YouTube.com

ГТД весил мало: слева американский грузовик Kenworth с обычным дизелем, справа – с газотурбинным мотором. Фото: YouTube.comВсе эти преимущества стали толчком к появлению в разных странах экспериментальных образцов, включая СССР. И если при установке ГТД на легковые машины чаще всего преследовались две цели: демонстрация возможностей компании и установление рекордов скорости, то газотурбинные движки на грузовиках и автобусах должны были заменить ДВС.

Эпопея ГТД

Идея казалась весьма перспективной и в 1966 году в Советском Союзе институт НАМИ представил турбинный движок мощностью до 400 «лошадей». На Горьковском автозаводе тоже не отставали и разработали целую серию ГТД, развивавших от 175 до 250 л. с. Помимо ГАЗа, в проекте были задействованы такие гиганты, как МАЗ, БелАЗ, КрАЗ и множество предприятий, поставлявших комплектующие. Эпопея стартовала!

Кременчугский завод

Сначала попытались запихнуть турбину в старый КрАЗ-256, однако она туда просто не влезла. Но тут подоспела новинка – 260-я модель, имевшая не деревянную, а железную кабину и большие габариты.

Первый газотурбинный КрАЗ имел капот в половину длины кузова. Фото: YouTube.com

Первый газотурбинный КрАЗ имел капот в половину длины кузова. Фото: YouTube.comПроект финансировало МО СССР, которому нужны были мощные ракетовозы. Движок готов, а вот с трансмиссией – проблемы. ГТД развивал 33-35 тыс. об/мин., а коробка рассчитана на, максимум, 2500. Такой в СССР не производили, тогда обратились к венграм. Они и поставили нужную КПП и сцепление. Были трудности с «вписыванием» огромного редуктора и мотора в габариты штатного грузовика. Сначала не получалось: на выходе «сформировался» монстр КрАЗ-Э260Е с длиннющим капотом. Но испытания движка принесли ощутимые результаты, которые были более, чем удовлетворительными:

✅ мотор легче штатного дизеля ЯМЗ примерно в 2 раза

✅ расход горючего на средних оборотах сокращался на 20 %

✅ токсичность выхлопа меньше в 3-6 раз

Подобные параметры достигались на номинальных режимах (это важно!). В итоге в Горьком создали Специальное КБ, которое в итоге разработало двигатель ГАЗ-99 ДМ. Новая машина получила индекс КрАЗ-Э260Е.

Проблемы

Прежде всего это чистый воздух, который нужно было подавать в движок. Военные поставили задачу: мотор должен нормально работать при запыленности воздуха в 1,5 г/куб. м. Кстати: в США для армейских грузовиков этот показатель равен 0,4 г/куб. м. И то, продолжительность работы не должна превышать 3-х часов. Советские инженеры оправдали ожидания: была сконструирована мультициклонная система очистки воздуха, которая успешно применяется на современных КрАЗах.

Второй вариант КрАЗа отличался от штатной машины парой выхлопных труб, торчащих кверху. Фото: YouTube.com

Второй вариант КрАЗа отличался от штатной машины парой выхлопных труб, торчащих кверху. Фото: YouTube.comДа и внешне машина уже ничем не отличалась от штатного грузовика: разве что парой выхлопных труб, выведенных наружу.

Конец эпопеи

Испытания проходили в 1974 году. Согласно сохранившимся документам, машина прошла 2500 км. Сильные нарекания вызывала венгерская трансмиссия, которая без конца ломалась. Именно коробка, по официальным данным, стала причиной сворачивания проекта. Но было и другое мнение: указанные экономичные параметры сохранялись лишь при номинальном режиме работы движка (ехать нужно было, как летает самолет – ровно и мощно). При разгонах, торможениях топливо уничтожалось в безумных масштабах (более 2 л/100 км). Этого не мог себе позволить даже щедрый на горючее СССР.

На современных КрАЗах используют систему очистки воздуха, когда-го применявшуюся на опытных ГТД. Фото: YouTube.com

На современных КрАЗах используют систему очистки воздуха, когда-го применявшуюся на опытных ГТД. Фото: YouTube.comИ так уже был «Урал-375», который расходовал 77 л/100 км «по ровному сухому шоссе», причем, 93-го бензина. А сколько будет в городе?

БелАЗ

Здесь причина создания грузовика с ГТД была несколько иная. Партия поставила задачу: разработать самосвал, способный перевозить более 120 т. Для такого гиганта требовался движок в 1000 л. с., которых СССР не выпускал. Разработкой агрегата занялся тот же НАМИ и, не мудрствуя лукаво, собрал его из вертолетного ТВ2-117 (устанавливался на Ми-8).

Трудности

Редуктор был изготовлен тем же институтом НАМИ. А проблемы возникли с шумом, который издавал двигатель и работающие с ним в одной связке агрегаты. Была разработана и внедрена целая система: впускной коллектор облицевали специальным материалом, сделали два глушителя: клиновидный и трубчатый, состоящие из цилиндрических каналов, также закрытыми звукопоглотителями.

У экспериментального БелАЗа с ГТД двигатель занимал меньше места, чем у обычного. Фото: YouTube.com

У экспериментального БелАЗа с ГТД двигатель занимал меньше места, чем у обычного. Фото: YouTube.comМашину собрали, испытания провели. Даже с топливом что-то получилось более-менее нормально, в отличие от КрАЗа. Несмотря на повышенный расход горючего в форсированном режиме самосвал, благодаря большой грузоподъемности, обещал дать экономию не меньше 5 тыс. руб. в год.

Что в итоге?

Проект закрыли и причины были именно в двигателе. Во-первых его производство обходилось значительно дороже дизелей. Во-вторых, авиационный ГТД работал на недешевом керосине. Были и «мелочи» типа огромных воздухоочистителей, которые уменьшали мощность. Но самое главное – малый ресурс. Он составлял всего 2-4 тыс. ч против 15-20 тысяч у дизельных двигателей. Больше БелАЗ к теме газотурбинных установок не возвращался.

Автобус Турбо-НАМИ-053

Решение о постройке экспериментальной «единицы общественного транспорта» было принято в конце 50-х. За основу взяли кузов популярного тогда ЗиС-127, курсировавшего по междугородним трассам. В 1959 году машина была готова. Это автобус с испытательным оборудованием, рассчитанный на 10 человек исследователей. В моторном отсеке стояла турбина мощностью в 360 «лошадей» (это больше, чем штатный дизель, в 2 раза), спаренная с двухступенчатой автоматической трансмиссией. Силовая установка разгоняла 13-тонный автобус до немыслимых в то время 160 км/ч.

Базой для экспериментов служил серийный ЗиС-127. Фото: YouTube.com

Базой для экспериментов служил серийный ЗиС-127. Фото: YouTube.comДвигатель работал на солярке, керосине или бензине. Просто «суперуниверсал» какой-то! При этом мотор легко заводился в любой мороз, прогревался за минуту, мгновенно подавая тепло в салон. Что для российского климата ну очень актуально. Были случаи, когда после простоя в ночи при -26° турбина запускалась за 30 секунд. Всего автобус «намотал» 5 тыс. км и все это время движок работал ровно, без перебоев с минимальной вибрацией.

Проблемы и конец проекта

Серьезной задачей, которую не сумели качественно решить была тщательная фильтрация воздуха, поступавшего в турбину. Специальный заборник помещался на крыше автобуса, но это не решало проблему: нужна была громоздкая система очистки.

Газотурбинный НАМИ: видна шапка воздухозаборника и выхлопная «труба». Фото: YouTube.com

Газотурбинный НАМИ: видна шапка воздухозаборника и выхлопная «труба». Фото: YouTube.comТурбина работала с резким переходом от малых оборотов к большим: из-за этого управлять машиной было сложно, к тому же отсутствие сцепления не позволяло тормозить двигателем и колодки быстро изнашивались. Ну и еще одна причина – чрезмерный расход горючего (конкретная цифра неизвестна).

Выводы

Остается констатировать: газотурбинные двигатели для массового автомобилестроения – тупиковая ветвь. К такому же выводу пришли в США и Европе, где тоже пытались приспособить подобные моторы к грузовикам и легковушкам. Более успешными были редкие попытки оснастить ГТД спорткары и военную технику.

- Сергей М.

- https://youtube.com

Рекомендуем для вас