Советские летающие тарелки – реальные проекты и их реализация

Летающие тарелки привычнее видеть в фантастических фильмах и мультиках. Однако это совсем не утопия и не игра воображения: подобные летательные аппараты имеют научное обоснование и в принципе могут передвигаться в воздушной среде. Попытки создать нечто летающее дискообразной формы предпринимались в разные годы во всех ведущих державах мира. И Советский Союз (а позже Россия) не стал исключением. Причем на сегодня у страны есть не только проекты, но и действующие концепты.

«Экология и прогресс» – так расшифровывается название летательного аппарата, по всем видам напоминающего летающую тарелку пришельцев из космоса. На Западе этот проект так и назвали – «русское НЛО» (Russian UFO).

Действительно: ну чем не НЛО? Фото: YouTube.com

Действительно: ну чем не НЛО? Фото: YouTube.com

Разработки велись на протяжении десятка лет с 80-х по 90-е сразу несколькими организациями, в число которых входили ЦАГИ, «Энергия» и другие. Главой и идейным вдохновителем являлся авиационный инженер Л. Щукин.

В СССР это «воздушное судно» называли экранолетом. Его эксплуатация поражала воображение рядового землянина: ЭКИП при взлете поднимался над аэродромом, зависал и стремительно взмывал ввысь. Посадка происходила в обратном порядке: резкое снижение, свободное парение в воздухе, опускание. При этом никакие фантастические элементы типа управляемой гравитации или новые виды энергии не использовались.

Основная конструктивная особенность заключалась в уменьшении лобового сопротивления и повышении стабилизации посредством т. н. вихревой системы, помогающей контролировать пограничный слой, обтекающий ЭКИП. В дополнение к ней управление аппаратом осуществлялось плоскосопельными реактивными устройствами.

Радиоуправляемая модель ЭКИП успешно стартует (засекреченный снимок 80-х). Фото: YouTube.com

Радиоуправляемая модель ЭКИП успешно стартует (засекреченный снимок 80-х). Фото: YouTube.com

Говоря простым языком, специальные вихревые двигатели обеспечивали постоянное обтекание судна воздушными потоками. Благодаря им, аппарат взлетал, как самолет, но «разбег» с отрывом мог осуществляться над любой поверхностью на высоте 3-х метров: землей, снегом, песком и т. п. При этом длина «ВВП» не превышала 600 м. Еще короче о принципе действия: одни моторы обдували, поднимали и опускали аппарат, другие продвигали вперед.

Так должен был проходить полет пассажирской версии ЭКИП. Фото: YouTube.com

Так должен был проходить полет пассажирской версии ЭКИП. Фото: YouTube.com

Силовые агрегаты располагались в задней части корпуса. Всего была пара (возможно и большее количество) тяговых турбореактивных мотора и столько же вспомогательных, «делавших» для аппарата воздушную подушку. Была продумана система безопасности: при отказе основных установок, ЭКИП мог сесть за счет дополнительных. Даже если из 4-х (минимальное количество) двигателей откажут три, что очень маловероятно, экранолет все равно успешно приземлится. Технические данные, которые не могут не вызывать удивления:

✅ в зависимости от модели ЭКИП мог перевозить грузы массой 4-120 тонн

✅ диапазон высот – от 3-х до 10 тыс. метров

✅ крейсерская скорость – 610 км/ч

✅ дальность – до 6 тыс. км

✅ расход горючего – 11-20 г на 1 «пассажиро-километр»

✅ вместимость – до 1000 человек

Для использования «русского НЛО» подходил любой аэродром, впрочем, наличие которого для взлета и посадки необязательно.

При его изготовлении использовались композиты, благодаря которым соотношение веса пустого и загруженного аппарата было меньше, чем у самолетов, на 30 %. Это означало, что коммерческая «составляющая» у ЭКИП больше, чем у авиалайнеров на ту же почти треть. Использовать композиты можно было без опаски насчет прочности, т. к. экранолет не испытывал нагрузок, которым подвержены самолеты. ЭКИП не имел крыльев (точнее, они были, но маленькие и составляли единое целое с фюзеляжем) и шасси. На всех режимах работы «русский НЛО» испытывал давление, сравнимое с тем, что оказывает тридцатисантиметровый слой воды.

Транспортный вариант ЭКИП. Фото: YouTube.com

Транспортный вариант ЭКИП. Фото: YouTube.com

Было построена пара опытных экземпляров Л2-1 и Л2-2 (насчитывалось 5 модификаций в проекте). Оба образца прошли летные испытания, которые оказались успешными (!). По меньшей мере это доказывало эффективность технологии и реализованных в концепте идей. Но дальше – все та же беда, постигшая страну в 90-е: отсутствие финансирования. В начале 2000-х инженеры пытались найти финансовую поддержку в США.

Может, найдутся другие спонсоры? Фото: YouTube.com

Может, найдутся другие спонсоры? Фото: YouTube.com

Предполагалось, что будет построен завод. Однако с российской стороны было выдвинуто условие: точно такое же предприятие параллельно создается и в РФ. Предложение американская сторона отвергла. «добила» проект смерть главного конструктора Щукина в 2001-м.

Начало разработки проекта – середина 80-х. Тогда требовались летательные аппараты, способные доставлять тяжелые грузы в отделенные северные районы для осваивания разработок полезных ископаемых. Кто-то эту конструкцию считает усовершенствованным дирижаблем. Действительно, в ней использовались некоторые принципы летательного аппарата, наполняемого газом. Но все же имелось и множество отличий.

Опытный образец локомоскайнера в полете (2013 год). Фото: YouTube.com

Опытный образец локомоскайнера в полете (2013 год). Фото: YouTube.com

Если сравнивать с дирижаблем, то «Термоплан» не легче, а наоборот, тяжелее воздуха. В этом аппарате (другое, более позднее название – локомоскайнер) использована смесь самолетных и дирижабельных технологий. Оболочка «воздушного судна» представляет собой резервуар, состоящий из пары отделений. В первое закачивался водород либо гелий, а во второе – выхлопные газы, которые выделяли работающие двигатели.

Локомоскайнеры помогут не только перевозить грузы, но и строить дома. Фото: YouTube.com

Локомоскайнеры помогут не только перевозить грузы, но и строить дома. Фото: YouTube.com

Система, обеспечивающая подъем и спуск, а также скорость полета, основывалась на регулировании количества газов. А чтобы аппарат перемещался по горизонтали, использовались турбореактивные моторы, каждый из которых развивал до 400 «лошадей». Была даже идея приспособить для этих целей атомные «движки», типа, как в ледоколах.

Внутренние полости «емкости», заполненные гелием или водородом, имели отсеки сложной конфигурации. Благодаря этому никакое механическое воздействие извне не уронило бы аппарат на землю. Даже при повреждениях всех полостей (что маловероятно) «Термоплан» добрался бы до места посадки благодаря запасу отработанных газов.

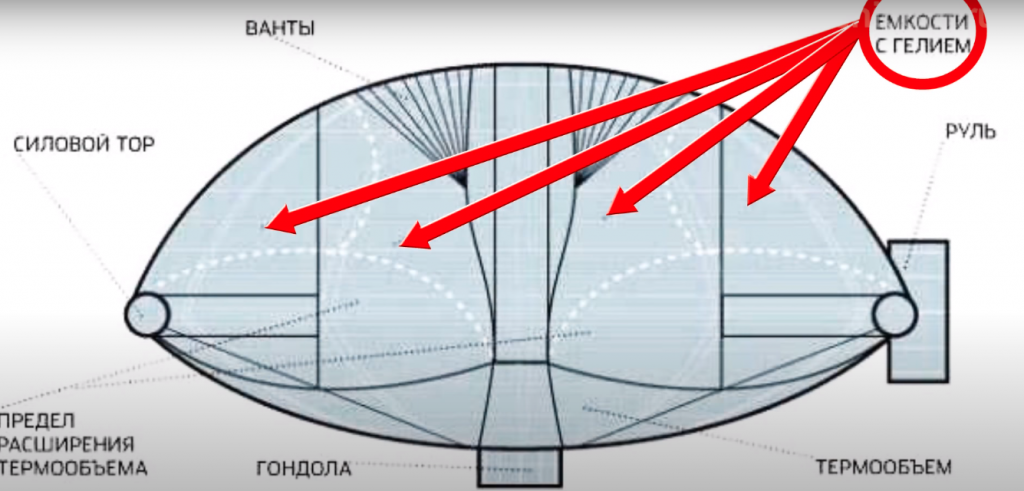

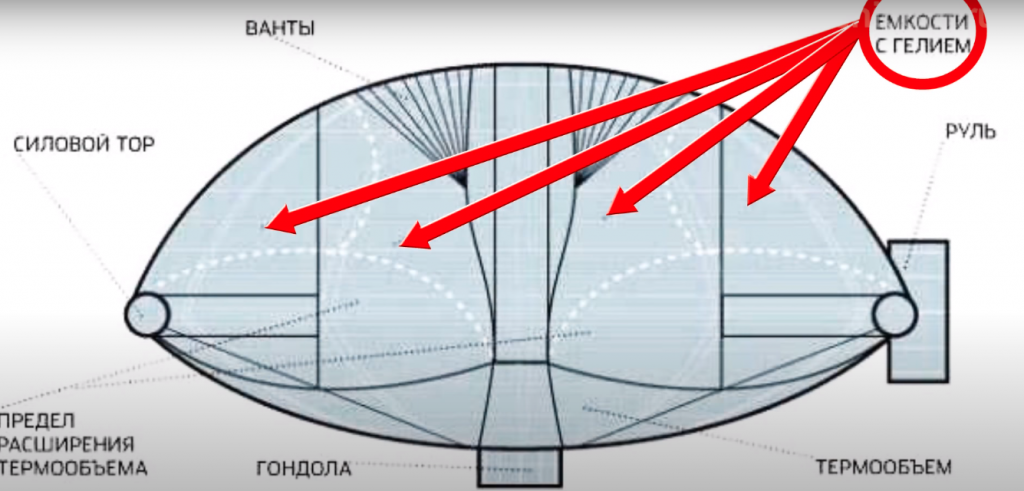

Конструкция локомоскайнера. Фото: YouTube.com

Конструкция локомоскайнера. Фото: YouTube.com

Позже от них отказались: внутри накапливалась сажа, да и температура, достигавшая 700°, опасна для оболочки. Вместо газов стали применять тепловые пушки, размещенные внутри полости.

В перспективе диаметр аппарата должны был составлять 320 м. Расчетная дальность полета – до 10 тыс. км при крейсерской скорости 150 км/ч. На авиазаводе в Ульяновске собрали прототип (АЛА-40) диаметром 40 м. В 1993 году он взлетел на 7 м, повисел и …плавно опустился на землю. В дальнейшем по известным причинам финансирование остановили. Данные этого аппарата:

✅ стоимость – от 1,5 до 2,5 млн. «зеленых»

✅ масса полезной нагрузки – до 3,5 т

✅ дальность – до 1000 км

✅ скорость – 120 км/ч

Окупаемость проекта составляет 6 лет. По сравнению с самолетом эффективность в экономическом плане выше в 2 раза, вертолетом – 20.

Здесь не все так плохо, как с ЭКИП. В 2005 году к разработке вернулись, усовершенствовали проект в соответствии с требованиями времени. Новая установка – «Локомоскайнер-03» будет способна транспортировать до 600 т грузов на расстояние до 3 тыс. км. В отличие от дирижаблей, этот аппарат не боится боковых ветров – его корпус сделан из металла. А собирать локомоскайнер можно внутри небольшого помещения (суперангар не требуется). Сначала состыковываются отдельные элементы, из которых потом собирают «воздушное судно» на улице.

Проект не забыт! Фото: YouTube.com

Проект не забыт! Фото: YouTube.com

В РФ сегодня проектом занимается организация "Аэросмена", которая собирается продемонстрировать действующее воздушное судно в 2024 году. На летательный аппарат нового типа потенциальные заказчики уже есть. Сильный интерес к нему проявляют в Японии, США, ФРГ. Кто будет первым – тому и карты в руки!

ЭКИП

«Экология и прогресс» – так расшифровывается название летательного аппарата, по всем видам напоминающего летающую тарелку пришельцев из космоса. На Западе этот проект так и назвали – «русское НЛО» (Russian UFO).

Действительно: ну чем не НЛО? Фото: YouTube.com

Действительно: ну чем не НЛО? Фото: YouTube.comРазработки велись на протяжении десятка лет с 80-х по 90-е сразу несколькими организациями, в число которых входили ЦАГИ, «Энергия» и другие. Главой и идейным вдохновителем являлся авиационный инженер Л. Щукин.

Конструкция и ее особенности

В СССР это «воздушное судно» называли экранолетом. Его эксплуатация поражала воображение рядового землянина: ЭКИП при взлете поднимался над аэродромом, зависал и стремительно взмывал ввысь. Посадка происходила в обратном порядке: резкое снижение, свободное парение в воздухе, опускание. При этом никакие фантастические элементы типа управляемой гравитации или новые виды энергии не использовались.

Двигатели

Основная конструктивная особенность заключалась в уменьшении лобового сопротивления и повышении стабилизации посредством т. н. вихревой системы, помогающей контролировать пограничный слой, обтекающий ЭКИП. В дополнение к ней управление аппаратом осуществлялось плоскосопельными реактивными устройствами.

Радиоуправляемая модель ЭКИП успешно стартует (засекреченный снимок 80-х). Фото: YouTube.com

Радиоуправляемая модель ЭКИП успешно стартует (засекреченный снимок 80-х). Фото: YouTube.comГоворя простым языком, специальные вихревые двигатели обеспечивали постоянное обтекание судна воздушными потоками. Благодаря им, аппарат взлетал, как самолет, но «разбег» с отрывом мог осуществляться над любой поверхностью на высоте 3-х метров: землей, снегом, песком и т. п. При этом длина «ВВП» не превышала 600 м. Еще короче о принципе действия: одни моторы обдували, поднимали и опускали аппарат, другие продвигали вперед.

Так должен был проходить полет пассажирской версии ЭКИП. Фото: YouTube.com

Так должен был проходить полет пассажирской версии ЭКИП. Фото: YouTube.comБыли разработаны реальные двигатели АЛ-34, работающие как на особом типе топлива (вода плюс эмульсия), так и обычном керосине либо природном газе. Предусматривалась возможность в качестве горючего использовать водород.

Силовые агрегаты располагались в задней части корпуса. Всего была пара (возможно и большее количество) тяговых турбореактивных мотора и столько же вспомогательных, «делавших» для аппарата воздушную подушку. Была продумана система безопасности: при отказе основных установок, ЭКИП мог сесть за счет дополнительных. Даже если из 4-х (минимальное количество) двигателей откажут три, что очень маловероятно, экранолет все равно успешно приземлится. Технические данные, которые не могут не вызывать удивления:

✅ в зависимости от модели ЭКИП мог перевозить грузы массой 4-120 тонн

✅ диапазон высот – от 3-х до 10 тыс. метров

✅ крейсерская скорость – 610 км/ч

✅ дальность – до 6 тыс. км

✅ расход горючего – 11-20 г на 1 «пассажиро-километр»

✅ вместимость – до 1000 человек

Для использования «русского НЛО» подходил любой аэродром, впрочем, наличие которого для взлета и посадки необязательно.

Корпус

При его изготовлении использовались композиты, благодаря которым соотношение веса пустого и загруженного аппарата было меньше, чем у самолетов, на 30 %. Это означало, что коммерческая «составляющая» у ЭКИП больше, чем у авиалайнеров на ту же почти треть. Использовать композиты можно было без опаски насчет прочности, т. к. экранолет не испытывал нагрузок, которым подвержены самолеты. ЭКИП не имел крыльев (точнее, они были, но маленькие и составляли единое целое с фюзеляжем) и шасси. На всех режимах работы «русский НЛО» испытывал давление, сравнимое с тем, что оказывает тридцатисантиметровый слой воды.

Транспортный вариант ЭКИП. Фото: YouTube.com

Транспортный вариант ЭКИП. Фото: YouTube.comПо сути аэродинамическая схема аппарата представляла собой обычное «летающее крыло» с фюзеляжем, выполненным в виде диска и воздушной подушкой вместо шасси.

Чем закончилось?

Было построена пара опытных экземпляров Л2-1 и Л2-2 (насчитывалось 5 модификаций в проекте). Оба образца прошли летные испытания, которые оказались успешными (!). По меньшей мере это доказывало эффективность технологии и реализованных в концепте идей. Но дальше – все та же беда, постигшая страну в 90-е: отсутствие финансирования. В начале 2000-х инженеры пытались найти финансовую поддержку в США.

Может, найдутся другие спонсоры? Фото: YouTube.com

Может, найдутся другие спонсоры? Фото: YouTube.comПредполагалось, что будет построен завод. Однако с российской стороны было выдвинуто условие: точно такое же предприятие параллельно создается и в РФ. Предложение американская сторона отвергла. «добила» проект смерть главного конструктора Щукина в 2001-м.

«Термоплан»

Начало разработки проекта – середина 80-х. Тогда требовались летательные аппараты, способные доставлять тяжелые грузы в отделенные северные районы для осваивания разработок полезных ископаемых. Кто-то эту конструкцию считает усовершенствованным дирижаблем. Действительно, в ней использовались некоторые принципы летательного аппарата, наполняемого газом. Но все же имелось и множество отличий.

Опытный образец локомоскайнера в полете (2013 год). Фото: YouTube.com

Опытный образец локомоскайнера в полете (2013 год). Фото: YouTube.comКонструкция

Если сравнивать с дирижаблем, то «Термоплан» не легче, а наоборот, тяжелее воздуха. В этом аппарате (другое, более позднее название – локомоскайнер) использована смесь самолетных и дирижабельных технологий. Оболочка «воздушного судна» представляет собой резервуар, состоящий из пары отделений. В первое закачивался водород либо гелий, а во второе – выхлопные газы, которые выделяли работающие двигатели.

Локомоскайнеры помогут не только перевозить грузы, но и строить дома. Фото: YouTube.com

Локомоскайнеры помогут не только перевозить грузы, но и строить дома. Фото: YouTube.comСистема, обеспечивающая подъем и спуск, а также скорость полета, основывалась на регулировании количества газов. А чтобы аппарат перемещался по горизонтали, использовались турбореактивные моторы, каждый из которых развивал до 400 «лошадей». Была даже идея приспособить для этих целей атомные «движки», типа, как в ледоколах.

О безопасности

Внутренние полости «емкости», заполненные гелием или водородом, имели отсеки сложной конфигурации. Благодаря этому никакое механическое воздействие извне не уронило бы аппарат на землю. Даже при повреждениях всех полостей (что маловероятно) «Термоплан» добрался бы до места посадки благодаря запасу отработанных газов.

Конструкция локомоскайнера. Фото: YouTube.com

Конструкция локомоскайнера. Фото: YouTube.comПозже от них отказались: внутри накапливалась сажа, да и температура, достигавшая 700°, опасна для оболочки. Вместо газов стали применять тепловые пушки, размещенные внутри полости.

Технические, эксплуатационные данные

В перспективе диаметр аппарата должны был составлять 320 м. Расчетная дальность полета – до 10 тыс. км при крейсерской скорости 150 км/ч. На авиазаводе в Ульяновске собрали прототип (АЛА-40) диаметром 40 м. В 1993 году он взлетел на 7 м, повисел и …плавно опустился на землю. В дальнейшем по известным причинам финансирование остановили. Данные этого аппарата:

✅ стоимость – от 1,5 до 2,5 млн. «зеленых»

✅ масса полезной нагрузки – до 3,5 т

✅ дальность – до 1000 км

✅ скорость – 120 км/ч

Окупаемость проекта составляет 6 лет. По сравнению с самолетом эффективность в экономическом плане выше в 2 раза, вертолетом – 20.

Что с проектом сегодня?

Здесь не все так плохо, как с ЭКИП. В 2005 году к разработке вернулись, усовершенствовали проект в соответствии с требованиями времени. Новая установка – «Локомоскайнер-03» будет способна транспортировать до 600 т грузов на расстояние до 3 тыс. км. В отличие от дирижаблей, этот аппарат не боится боковых ветров – его корпус сделан из металла. А собирать локомоскайнер можно внутри небольшого помещения (суперангар не требуется). Сначала состыковываются отдельные элементы, из которых потом собирают «воздушное судно» на улице.

Проект не забыт! Фото: YouTube.com

Проект не забыт! Фото: YouTube.comВ РФ сегодня проектом занимается организация "Аэросмена", которая собирается продемонстрировать действующее воздушное судно в 2024 году. На летательный аппарат нового типа потенциальные заказчики уже есть. Сильный интерес к нему проявляют в Японии, США, ФРГ. Кто будет первым – тому и карты в руки!

- Сергей М.

- https://youtube.com

Рекомендуем для вас